【1】横浜

👤籾山洋子

横浜市歌

森林太郎(鷗外)作詞

南 能衛 作曲<1>

わが日(ひ)の本(もと)は島国よ

朝日かがよう海に

連(つらな)りそばだつ島々(しまじま)なれば

あらゆる国より舟こそ通え

<2>

されば港の数多かれど

この横浜にまさるあらめや

むかし思えばとま屋の煙

ちらりほらりと立てりし処(ところ)

<3>

今はもも舟もも千舟(ちふね)

泊る処(ところ)ぞ見よや

果なく栄えて行くらんみ代(よ)を

飾る宝も入りくる港

横浜市歌は、明治42年に横浜の開港50年を記念して作られたもの。

小学校の頃は、学校行事は勿論普段よく歌っていたので、私にとっては今でも懐かしい歌のひとつであり、多くの市民に歌い継がれている。

横浜は江戸時代、横浜村と呼ばれる寒村だったが、ペリー来航後、日米修好通商条約の締結により、1859(安政6)年開港。

外国人居留地や日本人町が整備され、貿易の拠点となった。

関東大震災からの復興では山下公園が建設され、政令指定都市として発展した。

外国人の居留地だった山手、港の見える丘公園の並びに大佛次郎館、霧笛橋、その奥に神奈川近代文学館があり、そこには他の街にない横浜の特徴―ハイカラ・エキゾチックな雰囲気、古びた親しみ安さ、優雅さが感じられる。

港全体を見はらす眺めのいい港の見える丘公園からフランス山を通って山下公園へと続く。

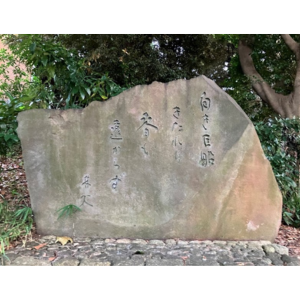

1.大野林火の句碑

港の見える丘公園の西側、フランス山の広場に昭和58年8月、林火の一周忌に建てられた。

出船入船を眼下にしたフランス山にふさわしい。

白き巨船きたれり春も遠からず

大野林火は明治37年横浜に生まれ、学生時代に臼田亜浪門に入り、都会的で洗練された抒情を揚げて昭和21年「濵」を創刊、主宰。

さらに総合誌「俳句」の編集長を務めて俳壇をリードした。昭和44年蛇笏賞を受賞。

横浜文化賞、神奈川文化賞も受けている。

11冊の句集や多くの著書を残して昭和57年8月、78歳にて没。

ねむりても旅の花火の胸にひらく

あをあをと空を残して蝶別れ

雪の水車ごつとんことりもう止むか

子の髪の風に流るる五月来ぬ

本買へば表紙が匂ふ雪の暮

2.フランス山から山下公園を過ぎ日本大通り

~開国・開港の歴史を見つめた玉楠の木~

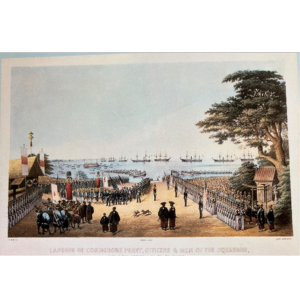

ペリー提督横浜上陸の図(横浜開港資料館所蔵)

1854(嘉永7)年、アメリカのペリー提督は、約500名の武装水兵を率いて横浜に上陸した。

写真の場所は現在の横浜開港資料館の地で日米和親条約が締結され、二百余年の鎖国に幕が下ろされた。

上陸図の右端に描かれている木は横浜開港資料館の中庭にある「玉楠の木」の元の姿といわれている。

1923(大正12)年の関東大震災により木の幹は焼失したが、生き残った根から芽が出て、今や中庭いっぱいに枝を広げる木となっている。

横浜の歴史の生き証人といえる玉楠の木は1988(昭和63)年横浜地域史跡に指定された。

横浜開港資料館の中庭の玉楠の木

3.中村汀女の句碑

蕗のたうおもひおもひの夕汽笛

野毛山公園の入り口の大地の一角に野毛の早春を描写した中村汀女の句碑がある。

昭和5年10月から5年間、夫の仕事の関係(横浜税関長)で西戸部町の丘の上の税関官舎に住み、野毛山公園や三渓園を散策して多くの句を残した。

汀女は高浜虚子に師事し、1934(昭和9)年「ホトトギス」の同人となって頭角を表す。

戦後「風花」を創刊主宰、後の女流俳人に多大な影響を与えた。

とどまればあたりにふゆる蜻蛉かな

(昭和7年作)

この句は台所俳句から自然へと世界を拡げたころの三渓園での作。

さみだれや船がおくるる電話など

ゆで玉子むけばかがやく花曇

あはれ子の夜寒の床の引けば寄る

咳の子のなぞなぞ遊びきりもなや

外にも出よ触るるばかりに春の月

4.高浜虚子の句碑

三渓園をつくったのは横浜を代表する豪商の原三渓(1868~1939)で、初代善三郎のあとを継いで生糸売り込み商の原商店を飛躍させ、事業を成功させた。

三渓園は広大な庭園に点在している由緒ある古建築と、三渓が愛した自然…池と樹木が混然一体となった美の世界である。

三渓園を詠んだ俳人は多く、その中の一人に高浜虚子がいる。

虚子は昭和8年ここを訪れて詠んだ。

句碑は梅林の入り口にあり多くの人の眼にとまる。

鴨の嘴よりたらたらと春の泥

また、三渓を悼んだ佐々木信綱の歌碑がある。

賛歌に曰く山の上の古塔仰ぎゆく池ぞひ道

風やはらかに海よりいたる

佐々木信綱は三渓の娘たちの短歌と国文の教師で、この歌は88歳の時のものである。

横浜は1859年、外国貿易のために日本で最初に開かれた港のひとつであり、日本建築がある庭園…三渓園や高さ296メートルのランドマークタワーが聳えるみなとみらい地区があることで知られている。

これからも横浜みなとみらい21地区を中心に開発が進められていくことでしょう。