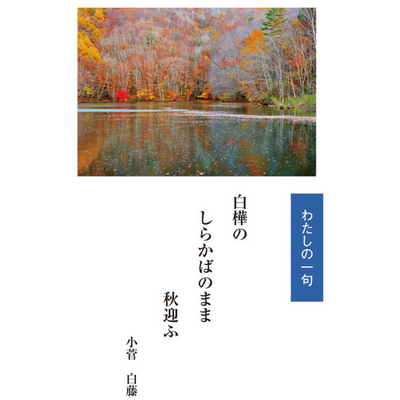

現代俳句2025年10月号掲載 写真提供:岡野成利

「わたしの一句」鑑賞

👤並木邑人(なみきゆうじん)

一句が白樺の木のごとくすっくと立ち上っており、自然界の肺活量を大いに感じさせる。

人も動物も出場しない。

ただ「迎ふ」という動詞に、主体の意思が間接的に啓示されているのみである。

こういう作品を軽みの句と言うのだろう。

ところで近年では植物にも知覚能力があり、意思を持っているのではとの議論がなされている。

温度や光を感知し、最適な季節に花を咲かせて子孫を涵養し、冬には葉を落として体力の温存を図るなどの外、同種の植物間の伝達・協力機能、戦略・防御機能、学習機能などである。

混乱の極みのごとき原生林もまた、植物・動物間の会話、闘いと淘汰の必然的な姿なのである。

無論人間における同種の能力とは本質的な差異はあるものの、植物が周囲の環境を触知し、植物にとって最適な選択をしていることは明らかであるだろうと思う。

そこで作品に戻って、では白樺(たち複数)はどのような選択をしたと言えるのだろうか。

「しらかばのまま秋迎ふ」であるから、空気、水、土壌、同類の白樺及び他の植物との距離感を含めた環世界を知覚して自足し、このままの組曲で次の秋を粛々と迎えようとしていると言えるだろう。

同時にこのことは、作者自身の生き方にも通底していると私は感得している。

白樺の意思の在りようには作者自身の意思が上書きされていると見るのが至当であろう。

幸いにも機会があったので、作者の第四句集『岩手嶺』を拝見させていただいた。

どの句も、白樺の句と同様に背筋がピンと伸びている気持のいい句だ。

小菅白藤という俳人が歩んできた人生そのものの写し絵なのだろう。

くらがりに息ついてゐる鏡餅

馬追の声張り上ぐる空厩

言葉巧みに訴えかける俳句ではなく、心の奥に滲んでくる作品で、作者の視線とその時抱いた思いが手に取るように伝わってくる。

良寛に「水もゆかず月も来らずしかはあれど波間に浮ぶ影の清さよ」(『良寛歌集』)という歌がある。

また矢島渚男に「遠くまで行く秋風とすこし行く」(『船のやうに』)の句がある。

冒頭の句同様、共に明鏡止水の心境を巧まずして表明している。