「らんまん」編

👤今井浩嗣

昨年度の、朝ドラの影響も有って注目を浴びた植物学者の牧野富太郎博士ですが、まずは博士の功績を記念して作られた高知市五台山の牧野植物園について紹介させて頂きます。

また、博士の出身地の高知県佐川町、及び佐川町を流れる柳瀬川の本流の仁淀川沿いの風景についても、ちょっとマニアックですが、俳句を愛好する人々なら楽しめそうな場所を選んで紹介させて頂きます。

1. 牧野植物園

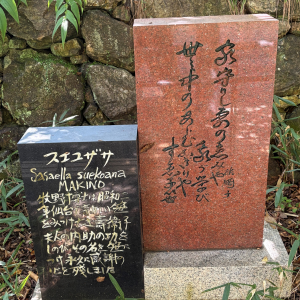

家守りし妻の恵みや我が学び

世の中のあらむかぎりやすゑ子笹

結網子

結網子は牧野富太郎博士の雅号で、染筆等の殆どが、この名前で書かれている様です。

また、牧野植物園内に在る茶室にもなる和室は、この雅号から取り「結網庵」と成っています。

高知県立牧野植物園は博士が亡くなる前年に場所の選定が行われ、亡くなった翌年に開園しています。

場所の選定に当たっては、博士自身の「植物園を作るなら五台山がええ」の一言で決まったと言われています。

現在の植物園の敷地は、隣に建つ四国霊場第三十一番札所の竹林寺の旧境内で、中世の頃には多くの建物が建っていた場所だと、ご住職に伺いました。

今回紹介させて頂いた句碑は、正門から入って「土佐の植物生態園」を通り抜けて、受付で入場料を払い、牧野富太郎記念館の本館を抜けて、170メートルの回廊の先に在る企画展示室の入口の傍に有ります。

一句目には家庭を顧みずに只管、植物学に打ち込んだ博士の、妻に対する感謝が詠まれている様です。

また二句目では、そんな妻に対する気持ちを、発見した新種の笹の名前に、妻の名前を付ける事で、永遠に刻もうとする博士の気持が詠まれています。

最近では、この「すゑ子笹」をボタニカルの一つとして使った「マキノジン」というジンも作られていますので、興味が有る方は、是非お試しください。

このマキノジンは、博士の出身地で、この後で紹介する高知県の佐川町の司牡丹酒造で蒸留されています。

草を褥に木の根を枕 花と恋して九十年

我が回顧 牧野結網

さて牧野植物園に話を戻しましょう。

牧野博士の言葉で一番有名な言葉が「雑草という草は無い」だと思います。

昭和天皇のお言葉として紹介される事も有る様ですが、オリジナルは牧野富太郎博士で、昭和天皇と博士との深い親交が窺われる事実が、博士の年譜の中にも有ります。

亡くなる前年の昭和31年の項に「病状が悪化し重体となる。昭和天皇よりお見舞いのアイスクリームが届く」との記述が有ります。

残念ながら、この「雑草という草は無い」の碑は有りませんが、つぎに有名だと思われる「草を褥に木の根を枕 花と恋して九十年」という都々逸は園内に石碑として建てられています。

こちらの石碑は大きな温室の傍に有りますので、訪れた時にはご覧になって下さい。

ちなみに牧野植物園で、私がお勧めできるエリアは、入場料を払う前に在る「土佐の植物生態園」です。

私の場合だと、このエリアで半時間程度掛かってしまう事がよくあります。

また、次にお勧めのエリアは、入場料を払って入った中に在る大きな温室です。

確実に非日常の感覚が味わえるのではないかと思います。

2.竹林寺

ほろほろと山吹ちるか瀧の音

芭蕉翁

牧野植物園の隣りに在る四国霊場第三十一番札所です。

文殊菩薩がご本尊で、受験生に絶大な人気を誇っています。

こちらの寺院の宝物館の前庭に、6基の古い句碑が建てられています。

浅学の為、私にとっては知らない俳人が多いのですが、その中に松尾芭蕉の句碑が有ります。

この芭蕉の句は『笈の小文』に収録されている句で、奈良県吉野郡川上村大字西河で詠まれた俳句です。

何故、瀧など無い五台山の竹林寺に、この句を選んで建てたか、この句碑自体が安永2年3月に建てられた旨が刻まれている句碑なので、今となっては知る術も有りません。

ちょっと刻まれている文字が見え難いかも知れませんが、芭蕉の句碑は6基の内で右から数えて4つ目の句碑ですので、雰囲気だけでも味わってみてください。

3.牧野公園

奥の土居櫻に浮かれ人出かな

牧野結網 九十三歳

佐川町の酒蔵街を抜けた奥に在る、佐川城跡の山の斜面を利用した公園です。

牧野博士が東京から送って来たソメイヨシノの苗を、地元の有志が直ぐ傍の青源寺の土手などに植えた事で、公園として整備されだし、現在では桜の名所として「さくら名所100選の地」にも選ばれています。

その公園の入口付近に在る句碑で、桜の名所に相応しい俳句です。

また、この句碑のすぐ後ろには「青山文庫」という、幕末の志士のラストランナーとでも言うべき田中光顕が集めた志士達の遺墨のコレクションを中心に展示している資料館が在ります。

そんな関係も有って、この公園の中腹には、牧野富太郎と田中光顕の墓所も有ります。

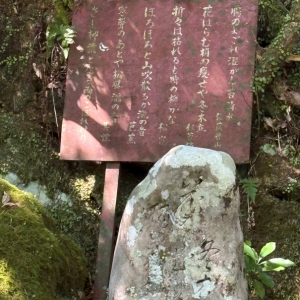

4.青源寺

花の陰謡に似たる旅寝かな

芭蕉

牧野公園を奥の方へ登って行く道の右手に在り、土佐山内家の筆頭家老の深尾家の墓所として創建された臨済宗の寺院です。

江戸時代には佐川の地は、深尾家の領地でしたので、土佐藩内の他の町とは少し違った、知的な雰囲気が有ったのかも知れません。

こちらの句碑の句も『笈の小文』に収録されている句で、奈良県吉野郡吉野町平尾で詠まれたとされる俳句です。

天保11年の建立らしく、既に刻まれた文字も判読困難で、もう横に立てられている板に書かれている内容を信じるしかない状態です。

5.西谷の清水

結ぶより早歯にひびく清水かな

芭蕉

牧野公園から酒蔵街へ出て、酒蔵の道を西の方へ少し歩くと、今では「牧野富太郎ふるさと館」と呼ばれている牧野富太郎の生家が有ります。

その生家の横の道を、少し山の方へ向かって歩いて行くと、富太郎も少年時代に汲みに行ったと伝わる湧き水が有ります。

この取材の為に、夏の盛りに訪れたのですが、湧き水は驚く程の冷たさでした。

佐川町へ足を運ぶことが有れば、間違いなく行ってみるべき場所だと思います。

こちらの俳句は、出典不明ながら日本中に色々なバージョンが存在している様です。

こちらの句碑は、句の内容と読める文字から連想して、高い位置に在る文字から順番に読む形式の様ですが、こちらも天保11年建立らしく、やはり読み難い部分が多々有ります。

6.佐川町総合文化センター

頂上までまだ十歩あり富士詣

竹村一竿

草笛を遠く少女が和して吹く

ちせい

石ひとつ銀河より来て坐りけり

昭次

名前の通り佐川町の文化的施設で、その敷地内に佐川町在住の文学的な功労者の方々の句碑が建てられています。

最初の富士詣の句は、佐川町の根幹を成す酒蔵「司牡丹」の初代社長の竹村源十郎の句碑で、裏面の説明によると源十郎が90歳の時に詠んだ句との事なので、その歳を考えると十歩の重さが伝わって来る様な気がします。

平成元年の建立との事でした。

次の草笛の句は、高知県の現代俳句協会の三代前の会長のたむらちせいさんの俳句で、その次の石ひとつの句は、現会長の味元昭次さんの俳句です。

この様に、現役の方々の大きな句碑が紹介される事は珍しいのではないかと思いますが、その様な先進性も佐川町の魅力の一つだと思い、紹介させて頂きました。

7.天明逃散集合の地

野宿 わが手わが足われにあたたかく寝る 山頭火

山のよろしさ 水のよろしさ 人のよろしさ

この二句は同じ句碑に刻まれています。

野宿と銘打った句が上半分に大きく書かれ、下半分に「よろしさ」の句が、遍路日記の抄と共に刻まれています。

この句碑は、平成の大合併以前は池川町と呼ばれていた現在の仁淀川町の、「安の河原」とも呼ばれる安居川と土居川の合流地点に建てられています。

この安の河原こそが、題名の物騒な場所になるのですが、天明七年に土佐池川郷用居村の農民601名が、隣国の伊予へ逃散した「池川紙すき一揆」の集合場所なのです。

現在では、町指定の史跡に認定されています。

また、この一揆は私達の認識とは異なり、意外にも訴えが認められ、しかも一揆の事実も赦されて、元の鞘に収まったという稀な例の様です。

その様な歴史を持つ場所だけに、山頭火が乞食遍路として訪れた時にも、比較的優しく接して貰えた様で、この句碑に刻まれている遍路日記にも、その様な記述が残されています。

日記の内容を見なくても「山のよろしさ 水のよろしさ 人のよろしさ」と詠むぐらいですから、満足していた事でしょう。

一応、遍路日記も記しておきますが、昭和14年11月18日付の記述で、石碑に刻まれている内容で紹介しておきます。

主人に教えられて、二里ちかく奥にある池川町へ出かけて行乞、いろいろの点で、よい町であった。

行乞成績は銭七十九銭、米一升三合、もったいなかった。

渓谷美、私の好きな山も水も存分に味った、何と景色のよいこと

8.浅尾の沈下橋

残念ながら、この場所の近くには、これといった句碑は有りませんが、仁淀川を訪れた時には、是非にも行って欲しい場所です。

越知町の浅尾地区と鎌井田地区を結ぶ全長約121メートルの沈下橋で、山々に囲まれた立地と、対岸にある鎌井田集落と橋とのコントラストが美しく、アニメーション映画「竜とそばかすの姫」の中にも出て来る橋です。

9.いのの大国さま

紙を漉く女もかざす珊瑚かな

虚子

正式名称を椙本神社という高知県いの町に在る神社です。

「いのの大国さま」の名前で県民には親しまれています。

こちらの句碑は、昭和二十四年十月に高浜虚子がこの地で、長女の真砂子・次女の立子と共に紙漉作業を見た時の俳句で、昭和28年10月に建てられています。

今でも製紙業が主要産業のいの町と、さんごが名産の高知県に相応しい俳句だと思い紹介させて頂きました。いの町は土佐和紙の発祥の地でもあり「紙の博物館」といった施設も有ります。

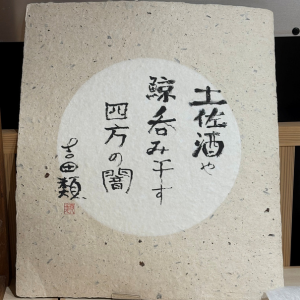

紙の博物館の中の売店で見つけた俳句を、最後に紹介しておきましょう。

高知県仁淀川町出身で『酒場放浪記』でも有名な俳人の吉田類さんの俳句です。

土佐酒や鯨呑み干す四方の闇

吉田類