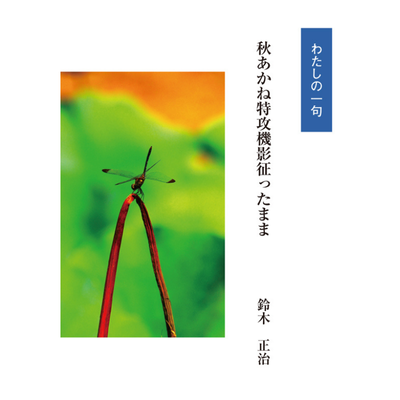

現代俳句2025年9月号「わたしの一句」写真提供:郡司勝彦

「わたしの1句」とその鑑賞

👤佐藤映二

1937年に福島に生れた評者は、応召して苦難の従軍を強いられた兄(大正15年生れ)をもつ身であったし、姉たち二人と母の実家に疎開した体験も持つ。

こうした幼児体験は、水っぽい南瓜のみの食事とともに、脳裏に刻まれている。

掲句からは、先ず、戦後80年を経過した今日、無謀な特攻機作戦の記憶を風化させまいとの強い願いを感じる。

太平洋戦争の敗勢が強まるにつれ、特攻機作戦が頻繁に強行されるに至った。

洋上では、人間魚雷という、爆薬を搭載し一人または数人が乗り込む、紡錘状の潜水ボートの体当たりが決行された。

一方、飛行場では、一人乗りの小型機に爆弾を搭載し、目標に向かって行って自爆するか、その前に敵機に撃墜されるか、したという、いずれも捨て身の戦法だった。

〈明日は自由主義者がひとりこの世から去って行きます。彼の後姿は淋しいですが、心中満足で一杯です〉―上原 良司

上原は、42年5月11日、沖縄・嘉手納湾上の米機動部隊に搭乗機もろとも突っ込み、戦死した。

その手記は、日本戦没学生記念会(わだつみ会)の手で、『きけ わだつみのこえ』(1949年10月初版、東大協同組合出版部)として世に出た。

この全容は、82年に出た岩波文庫の一冊として広く読まれるに至るが、当時の連合国総司令部の検閲事情もあって、一部削られる部分があったため、88年に改訂再版されて今日に至っている。

なお、宮坂静生氏は、一日、上原家に残された遺書そのものを読む機会があり、すぐさま、82年版の文庫所収のそれとの相違に気付いた。

氏の信濃毎日新聞(82年8月13、14日)への寄稿文「戦没学徒上原良司の手記」が、改訂に繋がったことを知る人は少ない。

特攻死の忌日うやむや花わさび

宮坂静生

「神鷲と言ひいはれもす畏しや」(阿波野青畝、「俳句研究」昭和20年2月号)は、小型機による特攻作戦を美化した句。

その美名のもと、出征した数多の青年兵の尊い命が無謀無残にも失われた。

わが国の歴史を決して風化させてはならない。

掲句の〈秋あかね〉が、壊れやすい平和のシンボルのように儚く美しい。