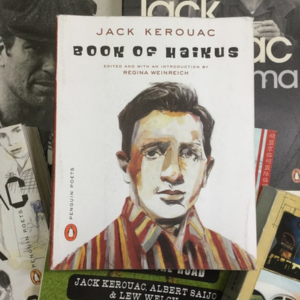

ジャック・ケルアック『BOOK OF HAIKUS』

👤小野裕三

ペンギン・ブックスの詩のコレクションの一環として出版されたこの本は、ジャック・ケルアックが10年あまりにわたりノートに記してきた彼のhaikuを1冊に集成したもの。

ケルアックは代表作『路上にて』で米国文学史上に名を残す小説家・詩人だが、実は生涯を通じて熱心に俳句を作った。

個人的な印象では、ケルアックは〝英語haikuの中興の祖〟というイメージだ。

英語haikuはすでに100年以上の歴史を持つ。

最初期には日本文化に興味を持つ外国人がぽつぽつとhaikuに手を染めたようだが、haiku史上で強く記憶されているのは、エズラ・パウンドで、彼が事実上の〝英語haikuの始祖〟と言って差し支えないだろう。

それから約半世紀を隔ててhaikuに熱中したのが、ジャック・ケルアックやアレン・ギンズバーグなどのビート詩人たち。

その中でも、ケルアックの影響力は卓越しているように思える。

というのも、ケルアックの時代からさらに半世紀ほどが経った21世紀の今、「ケルアックのhaikuを読んで興味を持ち、自分でもhaikuを始めた」と語る英語圏のhaijinは多い。

芭蕉や蕪村、あるいは子規や虚子や兜太を読んで、ではないのだ。

もちろん、彼らが事後的に芭蕉や蕪村も読んだことはきっとあっただろう。

それでも、多くのhaijinのhaikuへの入口がケルアックであった事実は軽視できない。

そのことは、ふたつの意味を持つ。

ひとつめは当然ながら、ケルアックのhaikuがとても魅力的であったこと。

ふたつめは、そのようなきっかけでhaikuを始めた人たちはおそらく、ケルアックのhaikuスタイルやhaiku観を大なり小なり踏襲しているだろうこと。

Train tunnel, too dark

for me to write: that

“Men are ignorant”

列車のトンネルが暗すぎて

書けない

「男どもは無知だ」と

Birds flying north —

Where are the squirrels?—

There goes a plane to Boston

鳥たちは北に向かい

栗鼠たちはどこに?

ほらボストン行きの飛行機が飛ぶ

So humid you cant

light matches, like

Living in a tank

湿っぽくて

マッチも擦れない

まるで水槽に住んでるみたい

The moon

is a

Blind lemon

月

は

盲目のレモン

Hitch hiked a thousand

miles and brought

You wine

一千マイルもヒッチハイクして

君にワインを

運んだよ

Voices of critics

in the theater lobby—

A moth on the carpet

批評家たちの声が

劇場のロビーに

絨毯には一匹の蛾

Drinking wine

—the Queen of Greece

on a postage stamp

ワインを飲む

郵便切手には

ギリシアの女王

The droopy constellation

on the grassy hill—

Emily Dickinson’s Tomb

しな垂れた星座

草茂る丘に

エミリー・ディキンソンの墓

こうやって彼の句を見ると、五・七・五の韻律ではない。

季語もあったりなかったりだが、季語のある句であっても、日本的な季語の本意といったものには縛られない印象がある。

このようなケルアック的なhaiku感覚は、現在、haikuを作る多くの人たちにかなりの割合で継承されていると感じる。

日本の俳句界で、有季定型というルールに従うべきか否か、の意見が分かれるのと同様に、実は英語haikuの世界でもその点には多様なスタイルが並立する。

これには美意識の相違だけにとどまらず、英語haikuの固有の問題もある。

まず定型については、少なくとも英語の場合、日本語との言語的な性質の違いが原因で、haikuを五・七・五の音節で詠むと、日本語の五・七・五よりかなり長くなり、つまり情報量が多くなり、結果として俳句よりも短歌に印象が近くなる。

それを前提とすれば、haikuが果たして五・七・五の韻律に従うべきかという議論は、日本語での議論とは別の意味合いを孕む。

季語についても、当然ながら日本と諸外国では自然環境や文化的背景の違いがあるため、日本の季語をそのまま英語haikuに輸出して効果的に働くケースは決して多くはない。

そのような中で、英語圏のそれぞれの地域での自然・文化環境に当てはまる季語はうまく使いつつ、五・七・五には必ずしも固執しない、というのが、これは私見になるが、英語haikuでは多数派になりつつあると感じる。

そしてそれは、かなりの部分でケルアックの主張していたhaiku観と通じるところがある。

「俳句」は何百年にも渡って日本で作られ発展してきたもので、十七音で完結する詩であり、短い三行に人生のすべてのビジョンを盛り込む。

「西洋流俳句」は十七音にこだわる必要はない。

というのも西洋の言語は、流動的な音節を持つ日本語には合わせられないからだ。

私は、どんな西洋の言語においても短い三行で簡潔に多くを語る「西洋流俳句(Western Haiku)」を提案する。

『 Scattered Poems』

彼のこの英語haiku観には強く共感するし、彼が言う「西洋流俳句」は、今の英語haikuに結果的にはかなり体現されているように感じる。

ひとつだけ留保があるとすれば、五・七・五は採用せずとも、季語は採用する、という英語haikuは多いかも知れない。

その点は、季語を使ったり使わなかったり、というケルアックとは少し異なる流れだ。

ただケルアックは、五・七・五も季語もルールとして捨てたときに、俳句に残る真の本質についても言及している。

「俳句に典型的に見られる精神的な規律」とは「抽象や説明なしに、物事を直接・純粋・具体的に掴み出す」ことである(『Scattered Poems』)、と彼は語る。

これはhaikuと俳句に共通する、きわめて核心的な事柄だと思う。

日本語での俳句の議論は、五・七・五、季語、切れ、といった俳句固有の手法に焦点が当たりがちだ。

日本語での俳句議論はそのような手法論が多くなり、結果として、その背後にあるべき詩的本質論が霞む印象もある。

英語haiku(あるいは外国語haiku)に良さがあるとするなら、そういう手法論に過度に足を取られず、俳句とhaikuを通じた本質にずばずばと迫っていける点にあると思うし、ケルアックはその先駆けだったと思える。

もうひとつ付け加えると、そのように有季定型を切り捨てたケルアックだが、日本の俳人たちの佇まいのようなものには深い敬意を払っていたとも感じる。

彼は、自分の俳句に丹念に手を入れて推敲した、と語るが、その理由は、子規などの俳句の先達たちがそれをやっていたからだ、とする(『Paris Review』のインタビュー)。

ケルアックはその天才的な詩的感性によって、日本の俳句や俳人たちの本質をスマートに掴み出したし、その姿や手つきは、ひょっとすると日本の俳人たち以上に、俳句とhaikuに共通する核心的な本質を的確に示しているかも知れない。