不破関

👤岐阜*村山恭子

秋蝶や風ゆるやかに不破の関 村山恭子

不和関守跡 提供:岐阜県関ケ原町

不破関は672年壬申の乱後、律令体制の整備に伴って8世紀初めに設置されました。

東海道の鈴鹿関、北陸道の愛発(あらち)関とともに古代三関の1つとされています。

関の機能については畿内(滋賀県からは大和政権の支配下)に入る侵入者を阻止する目的であると考えがちですが、壬申の乱で大海人皇子が美濃・尾張で兵力を蓄えたことなどから、謀反者などが畿内から東国に逃れるのを防ぐ機能があったと考えられています。

延暦8年(789年)に関の機能が停止されましたが、その後、鎌倉時代には通行料(関銭)を取っていたことも明らかになっています。

江戸時代にかけては、歌に詠まれることが多くなり、松尾芭蕉は『野ざらし紀行』に〈秋風や藪も畠も不破関〉という句を残しています。

(出典:関ケ原町歴史民俗学習館ホームページ)

守武忌

👤三重*前田典子

すすむ道ふりかへる道守武忌 前田典子

伊勢市にある守武句碑〈元日や神代のことも思はるる〉

三重県には、伊賀が生んだ松尾芭蕉と、その芭蕉より百五十年前に、伊勢が生んだ荒木田守武がいます。

俳諧の連歌から俳句を独立させたとして「俳祖守武」と呼び、その俳句を文学的に高めたとして「俳聖芭蕉」と呼ぶ、偉大な二人の存在があります。

守武は、神宮の神主であり、その奉職にも顕著な功績があったり、文学的活動が評価され、祭神として、神社にまつられています。

写真提供:守武顕彰会事務局長 坂本剛子

毎年、守武忌には、全国より募集した俳句をその神社に献詠するお祭りをし、守武を顕彰する俳句大会を開催しています。

昨年は、その顕彰会の記念すべき七十回を迎え、俳諧の基礎を築いた偉人として称え続けています。

菊舎の忌

👤山口*久行保徳

軸足はいつも故郷菊舎の忌 三野公子

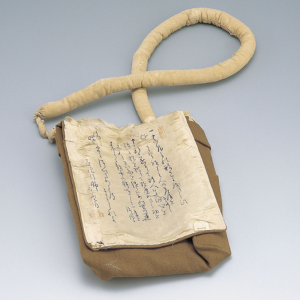

菊舎愛用の頭陀袋 写真提供:菊舎顕彰会

江戸時代「女芭蕉」と言われた文人田上菊舎は、文政9年(1826年)の秋、8月23日に74年の生涯を閉じました。

田上菊舎(本名・道)は、長府藩士の長女として、宝暦3年(1753年)に長門国田耕村(現・下関市豊北町田耕)で生まれました。

夫と死別した24歳の若い道は、俳諧に生きる決意をして髪をそぎ、漢詩、和歌、書、画、茶道などの諸芸にも通じ、風雅を重んじる文人尼菊舎として、諸国行脚の生涯を送りました。

菊舎は京都宇治萬福寺で〈山門を出れば日本ぞ茶摘唄〉の作品を残しています。

他〈月を笠に着てあそばゞや旅のそら〉等を詠み、旅、人と遊んだ「一字庵菊舎」は、女流文人として一世を風靡しました。