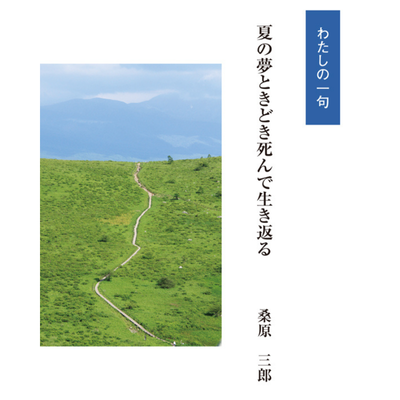

現代俳句2025年7月号「私の一句」写真提供:上田治行

「わたしの1句」とその鑑賞

👤柳生正名

すんなり読み下して、自分の体験に即する形で理解し、腹にすとんと収まる。

それが一番正しいこの一句の読み方のような気がする。

そもそも夏の夜に見る夢というのは、そのようなものなのかもしれない。

目が覚めて、頭の中に重い芯のようなものが残っている。

それを感じ、自分はしばらく死んでいたのかも、という感じを抱く。

うっすらとだが、天国か地獄かの夢を見ていたような感触さえある。

だとすれば、自分は死んでいたのか?

なのに夢から覚め、当たり前のように生きかえった今の自分を何の不思議もなく受け入れている。

やがて頭の中の芯が次第に溶け始めると、いつの間にか再びの眠りに落ちていき‥‥

そういったこと以上の何かをこの句に付け加えようとすることにどの程度の意味があるのか。

だんだん心もとなくなってくる。

それでも「夏の夢 俳句」でネット検索してみる。

するとこんなテクストに行き当たる。

「夏の夢」という季語は、一般的な歳時記には立項されていないが、シェイクスピアの「夏の夜の夢」が思い出される。

ヨーロッパでは夏至の日や(その前夜の=筆者注=)ヴァルプルギスの夜に、妖精の力が強まり、祝祭が催されるという言い伝えがある。階も扉(と)もあやしき夏の夢を見る 高山れおな

或時の操帆術を夏の夢 三橋 敏雄「セクト・ポクリット」【夏の季語】夏の夢 2024.07.04

多くの歳時記で「春の夢」は立項され、儚きもの譬えという本意・本情が明確だ。

そのこととの対比で語っているのだろう。

沙翁の戯曲に関して言えば、坪内逍遥は『真夏の夜の夢』と訳した。

原題はMidsummerで夏至を意味するので、熱帯夜を思い起こさせる真夏はむしろ誤訳に近いという意見もある。

ただ物語の舞台はというと、実は五月祭(メイデイ)前夜の4月30日。

ますます真夏からは遠く、「夏」ですらない。

「ワルプルギスの夜」的な乱痴気騒ぎをMidsummerと表現している例が他の沙翁作にはあるようで、そう理解するのが正解かもしれない。

ならば掲句で〈夏の夢〉は熱帯夜か、それとも夏至の短夜か。

どちらにも説得力がある気がして、結構悩ましい。

俳句ということでは

蛸壺やはかなき夢を夏の月 芭蕉

を思い出す。

上五の終わりで切字〈や〉が用いられているが、「蛸壺の中で蛸がはかない夢を見ている。

空には夏の月がぽっかり浮かんでいる」の意だろう。

直後に意味の断絶が生じ、二物衝撃的効果を持つと決めつける切字論への批判として川本皓嗣が挙げた一句である。

壺に籠り続けていれば、たこ焼きの具などになる運命も露知らず、惰眠をむさぼり、夢を見ているということか。

とすると、目が覚め、生き返っても、結局は……ということになる。

やはり俳句において〈夏の夢〉と生死(しょうじ)はどこか切り離せない縁で結ばれている気がしてならない。

芭蕉は

旅に病んで夢は枯野をかけめぐる

とも詠んでいる。

冒頭の一句と並べてみると夏冬の違いはあれど、実は極めて近い何かを描こうとしているのではないか。

そんな気がしてならない。

(敬称略)