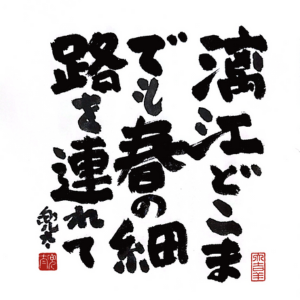

漓江どこまでも春の細路(ほそみち)を連れて

──金子兜太 句集『皆之(みなの)』より

👤董振華(とうしんか)

まず、句の冒頭にある漓江の二文字を目にした瞬間、この句は中国・桂林の漓江を詠んだものだとお分かりになるだろう。

この十七音の短い詩形の中に、広大な自然と繊細な春の息吹、そして人の歩みが調和して描かれている。

写真提供:若森京子

兜太は生前12回中国を訪れており、時期は1980年から2005年に跨っている。

中国吟行の作品を多く残されただけでなく、殊に1983年に現代俳句協会会長就任(2000年まで会長、その後名誉会長)以降、中国漢俳の誕生、成長、そして中国詩人との交流において大きく貢献した。

この句は1985年3月、2回目の中国訪問時の作品である。

当時、「海程」同人、会友による「中国俳句の旅」は兜太を団長として実行され、香港を経由して、桂林、漓江、広州へのコースであった。

この時作られた23句は「中国旅吟・広州・桂林・漓江」の題で『皆之』(立風書房・1986年)に収録している。

『金子兜太自選自解99句』(角川学芸出版・平成24年)の自解には、「俳句仲間十数人と中国に旅行し、漓江下りを楽しんだ。

60代後半で、これが2度目の中国の旅。

以後、中国漢俳作者との交流がつづく。

この句、漓江に沿った細路が、点在する小集落を繋いでどこまでもつづいている。

ときどき人民服の人が歩いていた。

春の花々があちこちに咲いて、まさに牧歌が聞こえる景。

漓江が夫、細路は妻のやさしさ」とある。

この句のリズムや言葉の選択と構成、季節感から文化的背景、そしてイメージの広がりに至るまで、多角的に鑑賞していきたい。

まず、この句のリズムは八・七・四からなっている。

句の構成の、「漓江どこまでも」の部分は漓江の果てしない広がりを表現している。

「春の細路」は、春という季節限定の、細い路。ここには季節感とともに繊細さや儚さが感じられる。

「を連れて」の、この前置詞的な表現が、前の部分とどのように結びつけられるかが鍵となる。

「漓江のどこまでも続く様子が、春の細路を連れている」とも、「(作者が)春の細路を連れて(歩いている)」とも解釈できる。

写真提供:孟魯軍

次に、この句の音の流れを分析してみよう。

「りこうどこまでも/はるのほそみち/をつれて」。

「り」「こ」「ど」「ほ」「み」など、柔らかい子音が多く、春の柔らかさを音でも表現している。

「どこまでも」の「も」と「細路」(ほそみち)の「み」が母音で響き合い、調べを作っている。

「を連れて」の「を」が切れ目となり、余韻を生んでいる。

そして、この句から喚起されるイメージは多層的である。

①、風景としての広がりは漓江の壮大なスケールと、そのほとりの細い路との対比。また、巨大な自然と人間の小さな営み。

②、時間の流れとしては、「春」という季節が暗示する生命の始まりと、「どこまでも」が示す永遠性。

③、旅の情景としては、「を連れて」という表現から、誰かと共に歩む旅路が想像される。

さらに、この句のイメージは他の芸術作品と比較すると、より鮮明になる。

絵画においては徐悲鴻の「漓江春雨」や横山大観の「瀟湘八景」と比較して、水墨画のぼかし技法と俳句の余韻の類似が挙げられる。

音楽に喩えると、この句のリズムは、中国の古箏(こと)の名曲「漓江春色」の音楽のようでもあり、緩急のある流れである。

漢詩に譬えると、王維の山水詩の「時鳴春澗中」との共通点があり、自然の大きさと人間の小ささを詠う情趣がうかがえる。

写真提供:孟魯軍

季語と季節感において、「春」がこの句の季語である。

桂林・漓江の春は2月から4月頃までであり、霧が深く、山と水が水墨画のようにぼんやりと浮かび上がる。

新緑の芽吹き、桃や梅の花が咲き乱れ、「細路」に春の百花繚乱の様子が目に浮かぶ。

また、「細路」という表現にも春らしさがある。

冬の間、閉ざされていた路が、春の訪れとともに再び歩き始められる。

路そのものも春の命を吹き返したように感じられる。

文化的背景として、漓江は中国広西チワン族自治区を流れる川で、その奇岩と澄んだ水で知られ、中国山水画の代表的なモチーフとなっている。

掲句は伝統的な中国絵画の美学を俳句という形式で表現したとも言える。

山水画の「遠近法」の「どこまでも」が示す遠景と「細路」の近景。

そして、「余白」の美学として句の最後の「を連れて」が余韻を残し、読者の想像を誘う。

最後に自然と人間の調和で、漓江という大自然と、そこに細く刻まれた人間の路がある。

掲句から推測される作者の視点について考えてみると、移動する視点の「を連れて」から、作者自身が歩いていることが伺える。

静止した視点ではなく、移動する視点で風景を捉えている。

展望と細部の往復で、遠く漓江を見渡しながら、すぐ足元の細路にも目を向ける。

視点のズームイン・ズームアウト。

単なる観察者ではなく、共感する視線で、風景と一体化しようとする姿勢が「を連れて」に表れている。

写真提供:孟魯軍

最後に、この句を単なる風景描写ではなく、より比喩的に読むこともできる。

「漓江」を人生の長い流れと見立て、「細路」を個人の歩む道と解釈し、また 「春」を人生の希望や新たな始まりと捉え、「を連れて」は、人生の伴侶や導き手の存在を暗示しているのかもしれない。

総じていえば、〈漓江どこまでも春の細路を連れて〉は、実に多層的な読みが可能な作品であり、中国の雄大な自然と日本の繊細な詩形が見事に融合し、読むたびに新たな発見があり、俳句という形式が持つ普遍性と柔軟性を証明していると言える。

短い十七音の中に、無限の広がりを感じさせるこの句は、まさに「どこまでも」続く鑑賞の楽しみを読み手に「連れて」きてくれるのである。