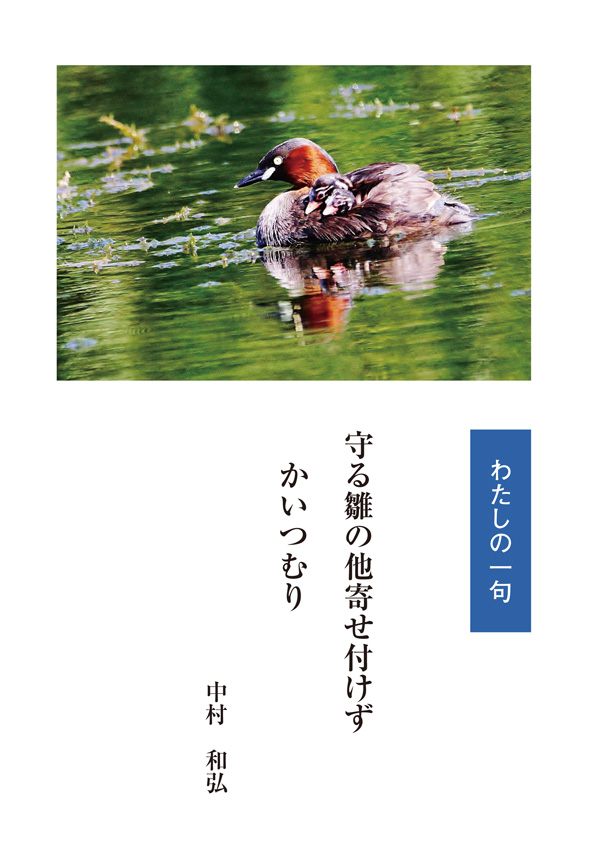

撮影:岡部 武夫

「わたしの1句」鑑賞 佐藤映二

土手を散策中、ふと川岸近くを見下ろしている人たちが、掲句の情景に目を留めたとしよう。そのうちの一人が、「本来、種族保存の本能とはこうしたものだよ。」といった感懐を漏らすかもしれない。

作者は、それだけではない見方をこの句で提示しているのではないか。

縄文人の日常は勿論のこと、現代でも、アボリジニーや、作者が訪れたこともあるインドネシアの島で生活を営む原住民らを思い浮べてみる。彼らは、激しい炎熱などの気象の影響、獸や外敵からの危害に曝されつつ、採取・漁労の生活に勤しんでいる。また、家族の絆を確かめ合い、戸外に出れば、仲間と共同で身を守る術を工夫していることだろう。鳰の家族との落差はそう大きくないと言えようか。

ここで、賢治童話「やまなし」を例にとろう。

話の第一部で、川に棲む蟹の子どもたちは、〈コンパスのように黒くとがっている〉ものが飛び込んで来て、近くを泳いでいた魚を一瞬のうちに見失い、恐怖に襲われる体験をもつ。これはカワセミの仕業だと、父親から教わって、一先ず安堵するものの、第二部では、月夜の晩、上から大きな音を立てて落ちてきたことに、恐怖を新たにする。それは、熟した〈やまなし〉だと父から聞いた子どもらは安堵し、ながれていく、そのやまなしを三人で追いかけて行く。

以下、原作より引く。

間もなく、水はサラサラ鳴り、天じょうの波はいよいよ青いほのおを上げ、やまなしは横になって木のえだに引っかかって止まり、その上には、月光のにじがもかもか集まりました。/「どうだ、やっぱりやまなしだよ。よく熟している。いいにおいだろう。」/「おいしそうだね、お父さん。」/「待て待て。もう二日ばかり待つとね、こいつは下へしずんでくる。それから、ひとりでにおいしいお酒が出来るから。さあ、もう帰ってねよう。おいで。」(宮沢賢治「やまなし」)

この、熟れたやまなしの実は、親蟹の愛と智のシンボルであり、それに護られ成長する子どもたちにとっても、この明るい月夜の賜り物だとも言っているかのようなエンディングである。

これを一句に案ずれば、〈やまなしの酒醸さるる良夜かな〉といったところか。

閑話休題。

遠回りしたが、掲句から、近くに民家なども点在する川岸の上空を、飢えた鳶が旋回し、二羽の雛を狙っている景が浮かぶ。親の鳰は、それを察知し、素早く雛を背中に乗せたのだ。ただ、次の瞬間、鳶の急降下するとき、この母子が瞬時に身を躱せるかどうか。その緊迫した空気を孕んだ一句と読みたい。