1.ドイツ俳句事情 - 季について

小野フェラー雅美(平林柳下)

1988年創立のドイツ俳句協会(DHG, Deutsche Haiku Gesellschaft)の会員となって十年になる。長年住む言語地域ではどのような俳句が詠まれ、季語や定型観念はどうなっているのかに興味を持った。DHGの協会誌「Sommergras」(夏草)は季刊で約百ページ。その名からは芭蕉への敬意が窺える。

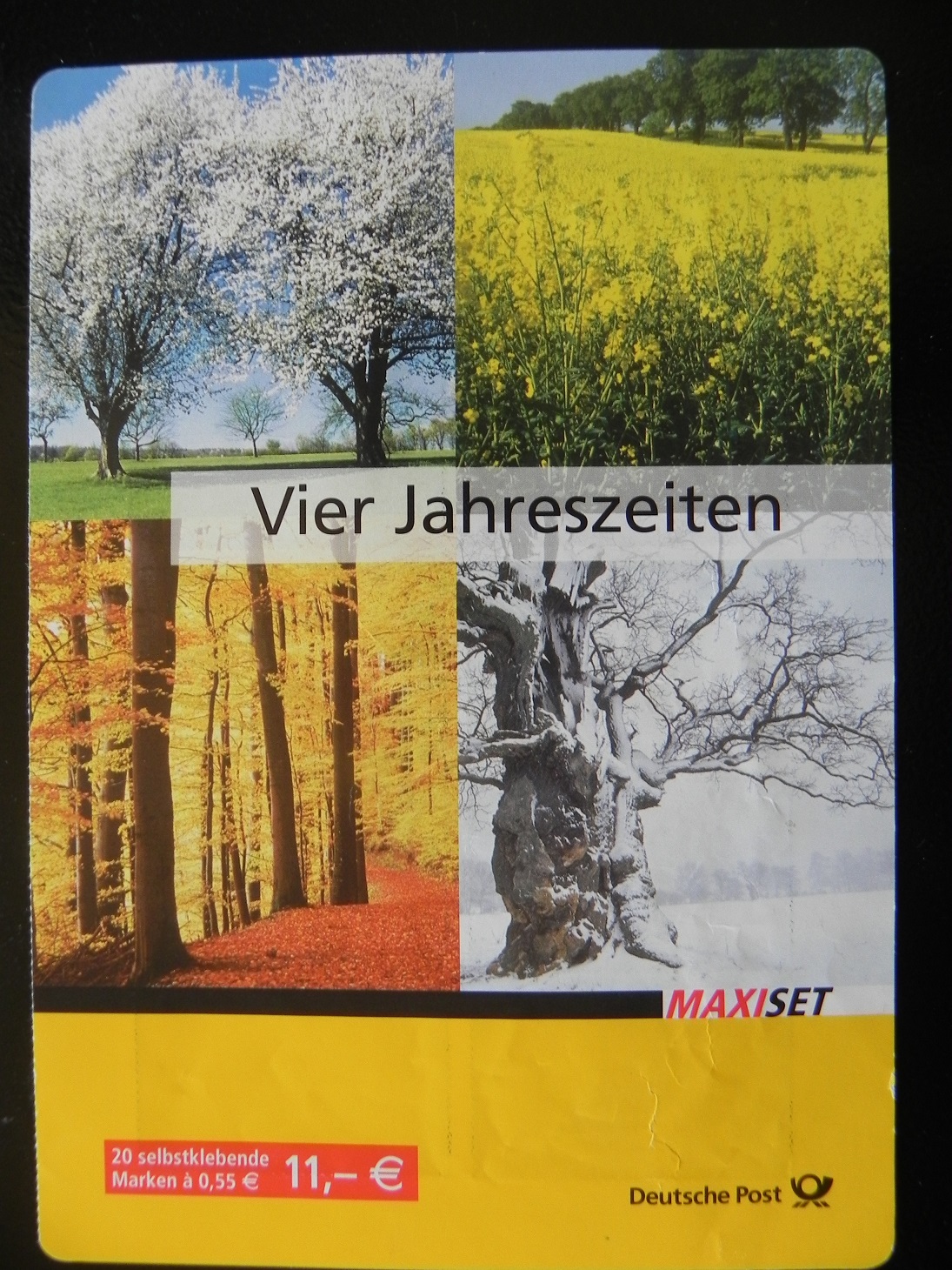

ところでまず、ドイツに日本と似たような四季があるのか?と問われれば、私はある、と答えるだろう。そしてドイツに住む人は四季を感じているか? - それは感じているようだ。というのも、2006年にドイツポストが、記念切手シリーズ「Vier Jahreszeiten」(四季)を出しているから。春夏秋冬の季感は一般に受け入れられるものらしい。切手を見ると、「春」を象徴するのは満開の桜、「夏」は緑の森の前に広がる菜の花畑、「秋」は陽が射している黄葉の森、「冬」は丁度カスパー・ダーヴィド・フリードリヒの絵の様な雪原上の裸の樫の木。

さて、皆さんならここですぐに日本との違いに気づかれたと思う。「夏」に菜の花?そう、日本では普通春の季語とされる菜の花はドイツでは「夏季」なのだ。なぜか?それは地理的位置により気候が違うから。北ドイツにある首都ベルリンは北緯約52度でほぼ北樺太に相当する位置。南ドイツのミュンヘンの北緯約48度はほぼ南樺太に当る。中部ドイツは海流や小気候や標高の影響で樺太よりかなり温暖。北海道の気候に似ており、北海道からの視察団は気候や地勢や植生の似た当地をよく訪れる。因みに東京は北緯約36度、那覇は北緯約26度で両都とも北部アフリカの位置にある。

ついでに菜種について言えば、ドイツの作付面積は130万ヘクタールで、日本の800倍ほど。夏に特急やアウトバーンで移動する車窓には大きな黄色の絨毯が広がり、目を楽しませてくれる。このように需要が大きいのは、植物性オイルやマーガリンや毎日食される蜂蜜の基となるためだけでなく、今世紀に入ってからバイオ燃料としての特需が大きく加わったからだ。

というわけで、ドイツ語歳時記があれば、菜の花は夏の季語だろう。考えてみれば、日本の季語体系も主として京都周辺の季感で詠まれた短歌を基として数百年掛けて出来上がったもの。沖縄や北海道の気候とは重ならない部分も多い。今は日本国内の地貌季語の開拓なども進んでいるらしく、それは宮坂静生氏の各書に見える。それを鑑み、より大きな視野から見れば、日本以外の国での季語が日本で一般に通用しているそれとは違った所があることについては夫々の地域の貌として寛容になれるのではなかろうか。

去年か今年の『現代俳句』にどなたかが大まかに、海外の俳句は多く無季句である、と書かれていた。私も作品群を一見してドイツの俳句作者は季語を用いない場合の方が多いような気がされたので、今年春季のSommergras第148号掲載の会員作品を例に、作品中の季語の有無に当ってみた。もとより、現在約三百人の会員全員が作品を提出しているわけではなく、また、日本同様、会員でない俳句作者もかなりあるため、これがドイツ俳句の典型的な例というわけではないことはご承知おかれたい。

148号に掲載の会員作品では、44作品中24作品に季語に相当する言葉が使われている。偶々2018年に小文を書いた際120号の作品を同様に調べた結果が、73作品中35作品だったので、無季句は約半分弱の傾向だ。148号で使われている季語は「雪」「木蓮」「蠅」「黄葉」など、四季に亘っている。これも日本の俳誌とは趣を異にしており、春号には春季の句を、という編集側の思惑はなく、年四回に限られる作品発表の機会自体を重視し当季に限らず掲載しているもようだ。

発句は当季で詠む、という連歌・俳諧時代からの伝統は、日本の月例句会などでは守られているようなので、その違いを見ると、ドイツの俳誌編集では何が重視されているかの目途になるかもしれない。

今回は時期に合わせ、正教会ではクリスマス以上に盛大に祝われる西欧由来の季語「イースター」と「染卵」について言及しておく。キリスト教信者が全人口の1%足らずという日本でも、イースターは一般に春の季語として普及している。子供の頃日本のカトリック教会で着色されたゆで卵(染卵)を貰った、と話してくれた人もいた。それは一個一色で様々な色に染められたものだ。ドイツの伝統的なカトリックの家では、イースター前の、キリストが架刑にあった金曜日に数世代が一卓を囲んでその意味を考えながら黙々と一個の卵に水彩で絵を描く。そしてペルゴレージの「スタバート・マーテル」(悲しみの聖母)などを聴きながら、子を失う母の悲しみを思う(再び複数個所に戦火の続く世界では特に)。この個別に描かれた卵も「染卵」と呼ばれ、キリストの復活を喜ぶ予感として咲き・芽吹き始めた木々の枝(連翹・桜・アーモンド・ぶな等)にカラフルなリボンを通して飾り、復活祭を待つ。

カーニヴァル(謝肉祭:これも季語となっている)後イースターまで、多くの信者は肉絶ちをしたり自分の好物を食さない/飲まない時期を心して持つため、イースター前の食事の招待などには特に心を配ることは言うまでもない。

呼び交はす「Frohe Ostern!」雲と雲 柳下

Frohe Ostern!(ドイツ語):イースターおめでとう!