写真:岡井 剛

「わたしの1句」鑑賞 柳生正名

一日は60秒×60分×24時間。計算すると86400秒となる。普段、そこまで真剣に考えることがないので、あらためて〈九万秒足らずの一日〉とがっつり言われると、ああそうなのかと得心する。ひとつの発見、学びを軽く得た気がして、それが散歩中であれば、眼前のタンポポの咲き乱れる世界が直前より新鮮なものに思われもするのではないか。

鼓草はたんぽぽのこと。呼び名のいわれには諸説あるようだが、「たん」「ぽぽ」という語感が鼓を思わせる、ということは間違いない。音楽、とりわけそこに登場する打楽器というものは、時間を切り分け、分節する。同じ一日でも妙に長く感じたり、あっという間に過ぎ去ったり、主観的には時間は均一に進むものではない。それでも、均等に分節され、客観化することで長短の比較がなされるようになる。そして決まった時間に決まったことをしなければならない、などという窮屈なことも起こる。

以前、勤めをしていたおり、芸術音楽系の若手作曲家にインタビューをした。「決められた時間」までに終わるよう、当時携帯していた古めかしい懐中時計を懐から取り出した刹那、「その音って気にならない?」と問われて驚いた。こちらには耳を澄ますと辛うじて手巻きぜんまいが秒を刻む音が聞こえる程度。しかしながら、それが「結氷期の大音響」さながらにはっきり聴き取れる人もいるのである。そういう耳の持ち主が聴くと、同じ音楽でも全く違って聴こえるのはないか。そんな鋭敏な耳で自分も音楽を聴けたらどんなだろうか、などととりとめもないことを考えてみもした。

芸術の創造に関わる人にとっては、機械的に分節される時間などは窮屈かつ枠にはめられるようで気になるのかもしれない。一方で、時間をたえず切り分けていくのが音楽芸術の特質でもある。それと自由な心の在りかたのはざまで、作曲家という立場にはいろいろな葛藤もあるのではないか。ふとそう感じもした。

句に話を戻そう。この句の作者もたんぽぽの花が開いたり、また綿毛が風に飛ばされたり、そのような音が聞こえ、時計が秒を刻む音さながらに心に響いているのかもしれない。もしかすると、それは残り時間を絶えず気にする心の習慣を持っているが故ではないか。自分自身、が生きることにおいて残り時間を気にせざるを得ない年齢になった今、ついそう感じる。

一日は9万秒近く「もある」と受けとめるか、それとも「しかない」と捉えるか。「たらず」という措辞からは、作者の気持ちはやはり後者に傾いているように思える。あたたかな春風に吹かれて綿毛を飛ばすたんぽぽ。その伸びやかでゆったりとした光景の中に、絶えず秒針の歩みを意識してしまう。もしかすると、その微細な音を煩いと感じてしまう。そんな心の在りようである。

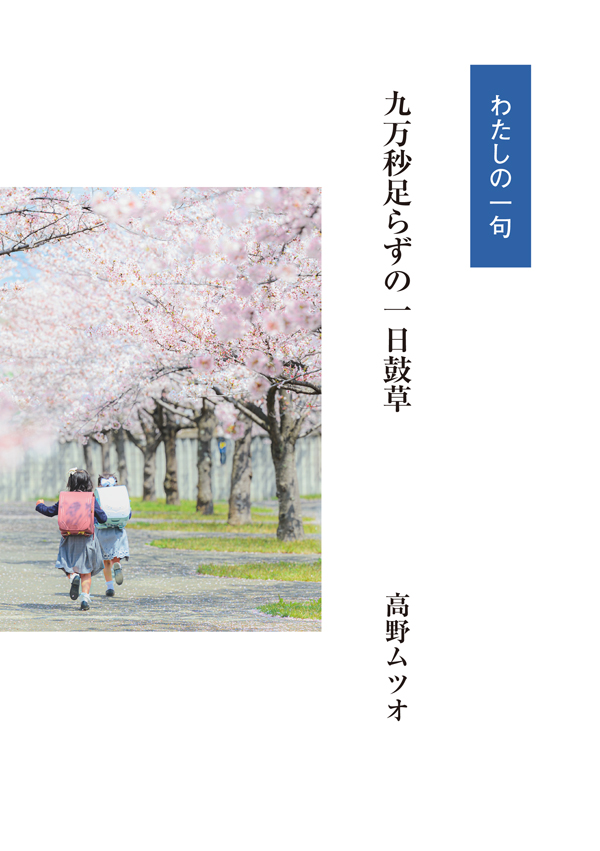

冊子版4月号でこの一句の掲載ページに掲げられた写真は、ランドセルを背に満開の桜の下を駆け抜ける二人の少女の後ろ姿を捉えている。少女たちにとって一日は九万秒近く「もある」に違いない。この少女らは何か前にあるものを追いかけているのか、それとも後ろの何かに追われているのか。ふと、そんなことを思いつつ、九万秒足らず「しかない」一日を慌ただしく生きる作者のまなざしの、それでも温かさを失わない在りようが季語「鼓草」から伝わってくる。(了)

以上、柳生記