連載 横山白虹と松本清張 第五回・完

――「眼の壁」「巻頭句の女」「時間の習俗」の俳句を中心に⑸

小野 芳美

四.「時間の習俗」

松本清張は、先述の『眼の壁』と、同時期に連載していた『点と線』の二作が一九五八年に単行本として刊行されるや評判を博し、一躍人気作家として知られるようになる。執筆依頼が急増し、以降、社会派推理小説ブームを担い、同時に、現代小説、時代小説、ノンフィクション、古代史の論考など、多ジャンルに渡って著述を行った。一九九二年八月に亡くなる直前まで現役を貫き、長編・短編・エッセイなどを含めると作品数は約一〇〇〇編に及ぶ。このように遅咲きながらも多数の作品を発表した清張だが、いわゆるシリーズもの、つまり同じ人物を登場させることは好まなかった。唯一同じ探偵役が登場するのが「点と線」と、三年後に連載された「時間の習俗」(初出一九六一・五―六二・一一「旅」。初単行本一九六二・一一)である。前述の「巻頭句の女」(初出一九五八・七)以降、「砂の器」(初出一九六〇・五・一七―六一・四・二〇)では俳句が四句、「万葉翡翠」(初出一九六一・二)には短歌が一首登場するが、「時間の習俗」は全編を通して俳句との関連が濃い。

和布刈神事 北九州市観光情報サイトより

物語は、旧暦元旦の未明に、門司市(現・北九州市門司区)の早鞆の瀬戸に面した和布刈(めかり)神社で行われる神事の描写、詳細な解説から始まる。この神事を詠むために「俳人が駆けつけるのも珍しくはなかった」、「≪和布刈神事」として俳句の季題にもなっていることだ」と、俳句に関連した展開が続くことを冒頭から匂わせる。

「時間の習俗」は「点と線」に引き続き掲載誌が雑誌「旅」であった。清張は「旅」の読者層を考慮して、和布刈神事を取り入れたという。

そのアリバイを証明するのには、やはり現地で撮った写真だということで、そこに今までみたいに風景だとか、観光地だけじゃつまらない。習俗ね。

和布刈(メカリ)神社のああいう古い神事ね。そういうのを一つとりいれたらいいんじゃないか。多分にあれは「旅」的なところでね。そこからの発想です。

すでに北九州を離れていた清張は、執筆前から、参考資料にと旧知の小倉の古書店主・中島昂に、門司の郷土史資料「門司叢書」の送付を頼んでいたことを、中島自身が清張没後に語っているが、中島も「自鳴鐘」の同人である。また、のちに小倉郷土会会長を務める今村元市も、白虹を通じて清張から和布刈神事の資料を求められたことを後年語っている。

さて、「時間の習俗」では、刑事・三原紀一は、神奈川県で起きた殺人事件の関係者として峰岡周一に関心を持つ。峰岡は俳句を趣味とし、結社「荒海」に所属しているという設定である。三原は「荒海」の主宰者・江藤白葉に聞き込みに行く。白葉は「虚子門下」だという。

三原は話を聞きながら、この座敷の模様をそれとなく眺めまわしていた。さすがに俳人だけに、座敷の隅に置かれた机の上や、その傍に俳句の雑誌が積みあげられている。『天狼(てんろう)』『天の川(あまのがわ)』『馬酔木(あしび)』『自鳴鐘(じめいしょう)』『ホトトギス』『山塔(さんとう)』などの背文字が漫然と眼に映った。

(略)

白葉が九州という名前を出したので、三原はちょっと興味を起こした。

「北九州にも俳句の同人雑誌がありますか?」

「あります。たとえば、『自鳴鐘』『枳殻火(ながらび)』『筑紫俳壇(つくしはいだん)』などといったところが目ぼしい雑誌でしょうね」

架空の俳誌名も織り込まれてはあるが、「ホトトギス」より先に「天狼」「天の川」「馬酔木」そして「自鳴鐘」が挙がっている点が非常に興味深い。これらの俳誌はこのあとも名は出るのだが、ここでは、短い一場面中に「自鳴鐘」が二度も登場することにも注目しておきたい。

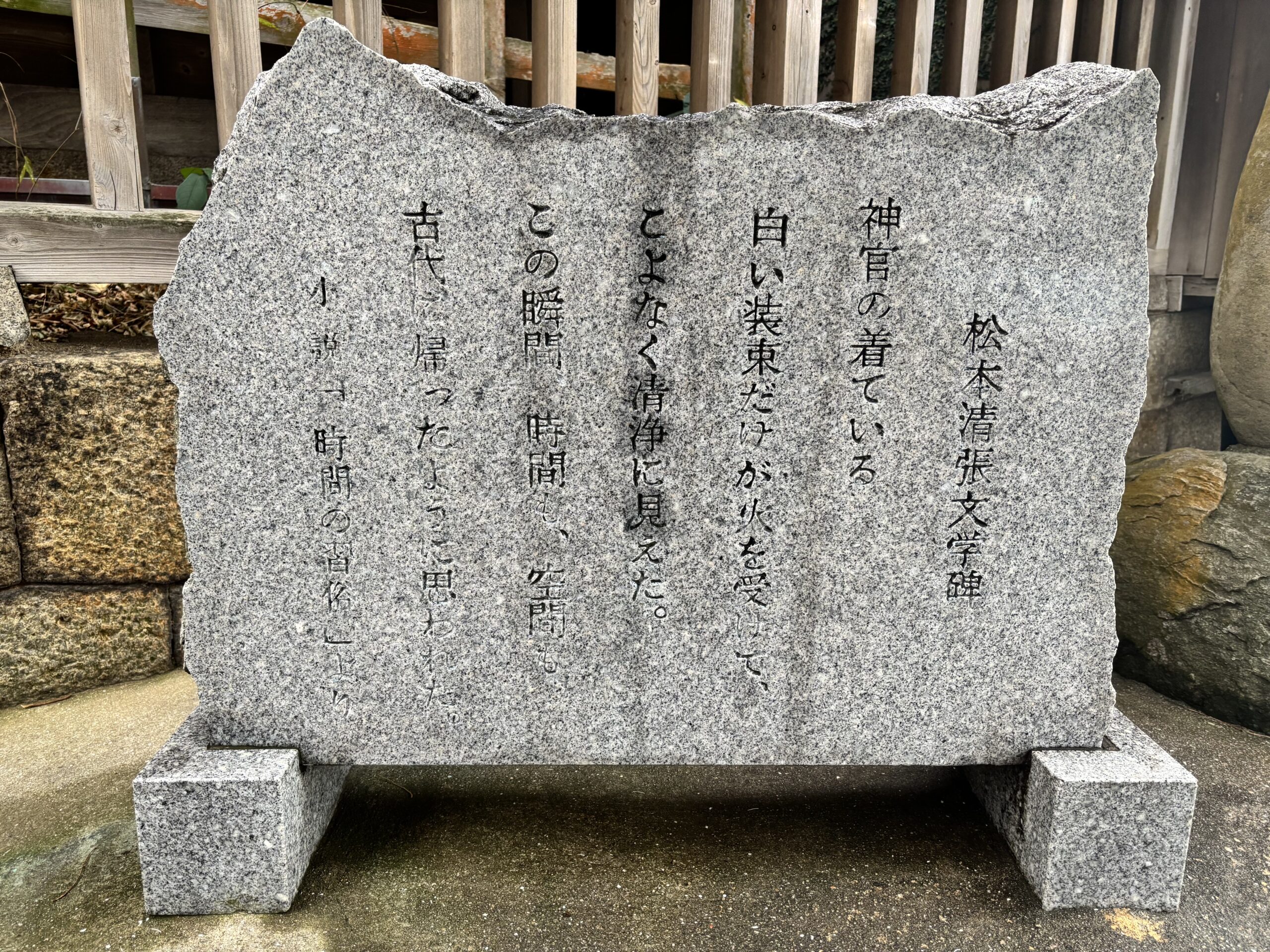

和布刈神社境内に設置された文学碑 和布刈神社 提供

本作の一節「神官の着ている白い装束だけが火を受けて、こよなく清浄に見えた。この瞬間、時間も、空間も、古代に帰ったように思われた。—小説『時間の習俗』」が刻まれている。

さて、「時間の習俗」の作中を通して俳句が八句登場するが、うち六句は和布刈を詠んだ先行句として、俳号も併記されて言及される。今村はうち一句(久保晴)は元の句と異なることを指摘しているが、清張が意図的に改変したのかは不明である。

残り二句〈天平(てんぴょう)の礎石にわが影の凍いており〉〈礎石ゆびに触れて歴史の冷たさ〉は、峰岡が都府楼址(太宰府市)で詠んだものとして登場する。この句を示された三原は「ははあ、あなたは前衛俳句の方ですか?」と尋ね、峰岡は「いや、そうじゃないです。私は、もともとホトトギス派ですがね。でも、最近、前衛俳句にも興味を持ってきたのです」と答える。「眼の壁」の句と違い初出時から掲載されているこの二句は清張作であろうが、ここであえて前衛俳句が配置されている点に、清張の、横山白虹、そして「自鳴鐘」同人たちへの目配せが感じられる。

また、白虹も「時間の習俗」についても、単行本刊行まもなくの「自鳴鐘」一九六三年一月号誌上で紙幅を割き好意的に紹介している。

結束で思い出したが、最近の松本清張氏の単行本に「時間の習俗」と云ふのがある。その中に自鳴鐘のことや和布刈神事のことが書かれてある。御気づきの方もあろうが附記しておく。

その後も白虹と清張の交流は続いた。清張は上京した白虹を折々宴席でもてなした。また、一九七〇年一〇月には、小倉で開かれた現代俳句全国大会に白虹に招かれ講師を務めてもいる。ふたりの交流、そして清張文学に白虹が与えた影響については未詳の部分が多く、今後の研究が待たれる。

(おの よしみ・北九州市立松本清張記念館学芸員)