写真提供:徳武進吉

「百景共吟」より2句鑑賞 清水逍径

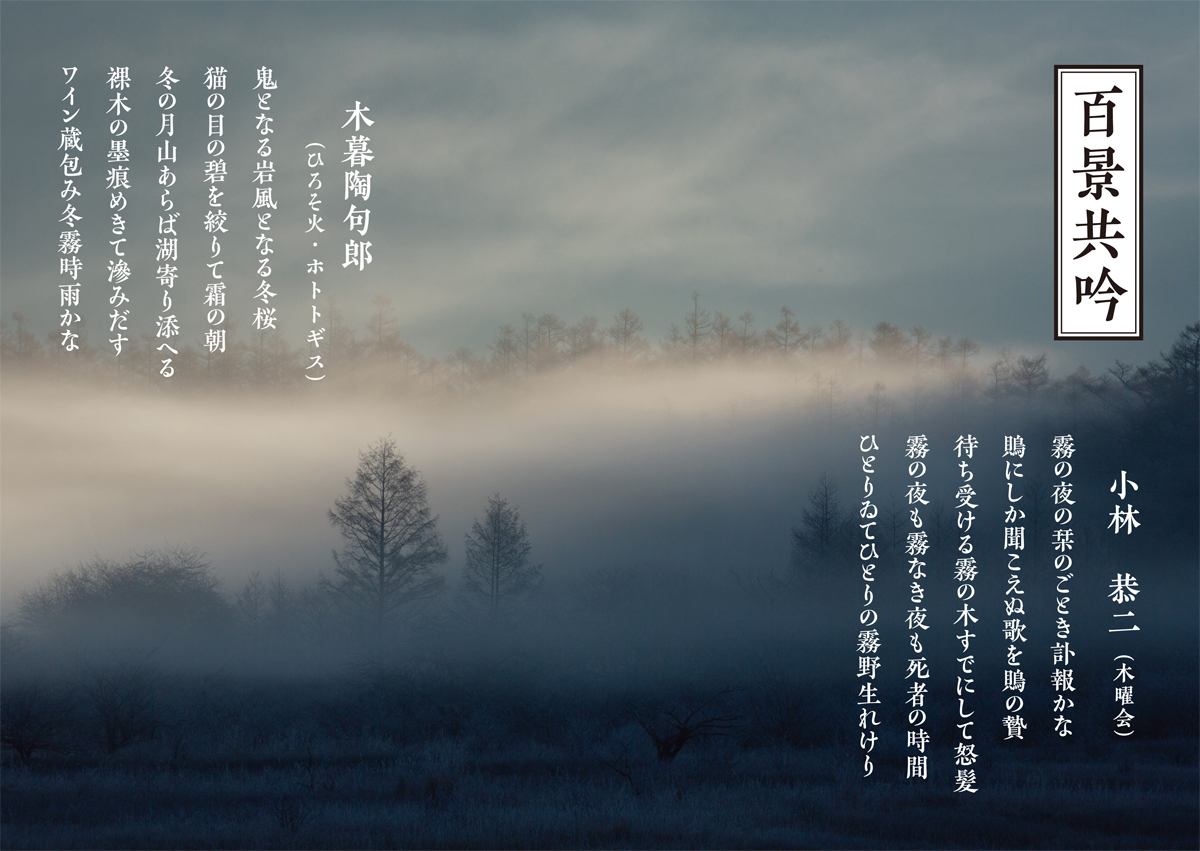

ひとりゐてひとりの霧野生れけり 小林 恭二

標高のある高原の景を思い起こした。霧は吹く風によりゆらゆらと動き、また生き物ように動く。さっきまで展望が開けていた草原に霧が突然やってくる。周囲が全く見えなくなることもあり、霧の中に「ひとり」という意識が生まれるのであろう。やや不安を覚えながら霧を受け止めた作者の思いである。霧により、高原では自分しか意識できない自然の変化を捉えた「ひとりゐてひとりの霧野」の誕生を1句にした意識の冴えを感ずる句である。

冬の月山あらば湖寄り添へる 小暮陶句郎

作者の地元の榛名山には、そのカルデラ内に円錐形をなす中央火口丘の榛名富士と榛名湖がある。忽とバランスの取れた山と湖の出現に何回行っても驚かされる。まさに、絵はがき的な景色である。経験はないが、更に冬の月夜の景色となると格別であろう。煌々たる月の明りに泛ぶ山と湖は神秘的とも言える。

その月光の下での山と湖を「山あらば湖寄り添える」と捉えたこのフレーズは、そう簡単には表現できない。冬の月の演出を作者が感じ取った1句である。

「百景共吟」より2句鑑賞 平賀節代

霧の夜も霧なき夜も死者の時間 小林 恭二

熊野に風伝峠という霧の名所がある。秋の深まった快晴の朝に、霧が山を雪崩て来る。その霧の中に入ったことがある。亡霊のように立つ樹々、不規則にぼとぼとと落ちる霧雫。その不気味さに、早く抜け出たいと逃げ帰った事を思い出した。時間とは過去、現在、未来と繋がるもの。古来、夜は、死霊が跋扈するとされ、恐れたものだ。霧の無い夜も死者の時間と言われると、夜や闇への畏敬も恐れも失ってしまった現代社会への警告とも思えてくる。

鬼となる岩風となる冬桜 小暮陶句郎

鬼と聞くと、強い、大きい、怖い、と言うイメージがある。だが嵐から村を守り岩になった親子の鬼の話もある。また東北地方では鬼は、自然界の厳しさや恵をもたらす神のような存在なのだと言う。この岩は大きくて強い不動の鬼のような存在なのか。それに対して、風になる冬桜と詠われる風。風はなにかを通してしか目に見えず、留まることができない。凛とした冬桜に見えている風。岩と風、二つ並ぶことで、悠久の時間の流れるを感じることができる。