令和6年3月号掲載 写真提供:飯塚英夫

「百景共吟」より2句鑑賞 川崎果連

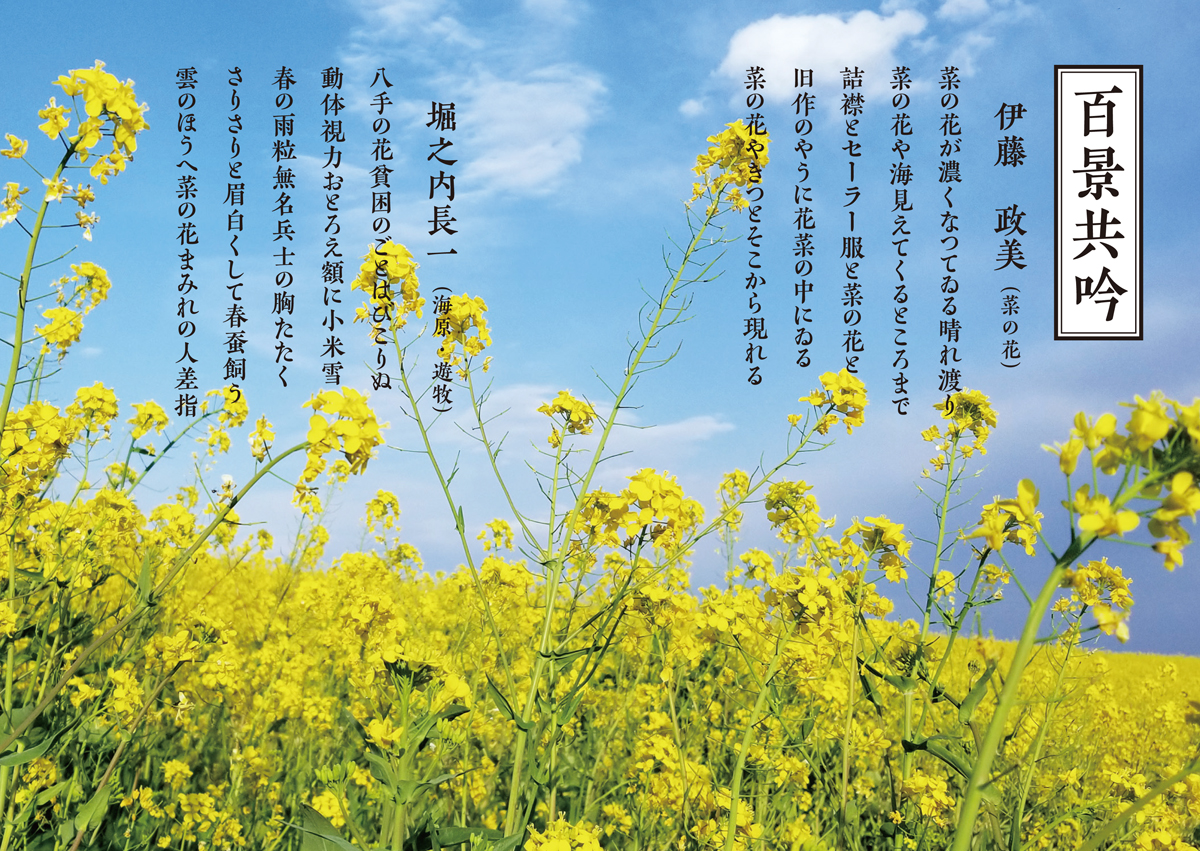

詰襟とセーラー服と菜の花と 伊藤政美

名詞を三つ並べただけである。ところが、それだけで読み手の中にさまざまなストーリーが立ち上がっては消えていく。三つが実際に存在する具体的な「モノ」だからこその広がり。そして奥行き。読み手の世代や性別、生い立ちや体験、そういったあらゆる「鑑賞用デバイス」がフル稼働される仕掛けになっている。こういう句にであうと、動詞というものの使い方をしみじみと考えさせられる。それにしてもこの色彩感は絶妙である。

八手の花貧困のごとはびこりぬ 堀之内長一

ヤツデはほとんど日の当たらないような場所でも生育する。葉は深い切れ込みがある大きな掌状で、11月から12月にかけて白い放射状の丸い花序が集まった複合花序を出し、円錐状に白い花を咲かせる。

「花は華」といった常識を脱ぎ捨てて、そこに「貧困」を見る作者の鋭い社会性が光を放つ。どこにでもあり、よく目にするものでも、俳句の対象として観察するとき、詠み手の感覚が平凡か非凡かで、生まれる差異は残酷なほど大きい。

「百景共吟」より2句鑑賞 神田ひろみ

菜の花やきつとそこから現れる 伊藤政美

「きつとそこから現れる」という言葉に、誰もが魅入られてしまうのではなかろうか。

待ち望んだ何かがもうそこには現れかけているのではないか、と。光あふれる「菜の花」の色が「きつと」という語を一層つよく支持している作品である。

季語と定型への揺るぎない信頼、それはまた人への、未来への作者の信頼でもあると感じさせる一句と思う。

春の雨粒無名兵士の胸たたく 堀之内長一

大粒の春の雨が、身を打つように降ってきた。仮定するとすれば、自分は間違いなくどの場面においても「無名兵士」だと作者はいうのであろう。

そう、それでどうするのだと「胸をたたく」ように「春の雨粒」は切なく問いかけてくるのだ。

菜の花の明るい光が、閉じたまぶたの奥にある。