〝当事者〟として俳句を生きる

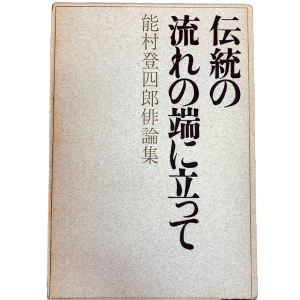

── 能村登四郎俳論集『伝統の流れの端に立って』

👤鈴木光影

私は、2014年に「沖」に入会すると同時に俳句を始めた。俳句とは何か、俳人とは何者か、そして「沖」とはどのような俳句の場であるのかについて、手探りであった当時の私が紐解いたのが、先師・能村登四郎によるこの俳論集だった。

本書は、著者のこんな内省から始まる。

「私は伝統派作家の一人として他人から考えられ、また私自身でもいつかそれを信じていたのであるが、実はたいへんな誤謬だということに気がついた。本当の伝統継承などということは、私などではとても出来ないもので、一種の思い上がりだと私は思う。私が自分で信じていたものは、実は単なる詩型の享受者にすぎなかったのだ、という反省がこころの中に湧いてくる。有季定型の俳句を信じきって現在作句している人のことごとくは、伝統的詩型の享受者であるが、それをそのまま伝統の継承者とするのはあやまりであって、ほんとうの伝統の精神を誤解していることになる。真の伝統作家というものは明日への創造をなし得る人であって、明日への方策のないものは真の伝統作家とは呼べない。」

(「伝統の流れの端に立って」冒頭)

俳句初学者の私に俳句という詩型が信ずるに値するものと思わせてくれたのは、この冒頭の箇所にも表れている、能村登四郎という俳人の当事者性、中庸性、そして愚直にも思えるような誠実さだった。

能村登四郎近影 平成12年9月10日(撮影・大底義人)

書名に表れている通り、作者は、俳句の「伝統の流れ」に立ちその流れを継ぐひとりの〝当事者〟として、俳句を、俳人としての命を生きようとする。そもそも俳句が日本の歴史的・伝統的な詩型であることから、伝統から目を背けては、俳句の本質から遠ざかる。そしてその「伝統の流れ」を引き受け、その最先「端」に自分は「立」つのだと宣言する。「俳人」とはこのような態度で俳句に向き合う人を言うのだ、と思った。

引用した評論で著者は「前衛の勢力」について、「伝統的な詩型を破壊することによっていったいどれだけのことを成し得たか」と批判的に述べる一方で、「もし前衛運動というものがなかったら、いわゆる伝統派の俳人は、与えられた伝統詩型をただ信奉して、無気力な作品を生みつづけていたにちがいない」と、「前衛」の功罪両面を見つめる。登四郎の考える伝統とは、伝統と革新の〝中庸〟で思索し、実践する人のものである。どちらか極端に走るのは、伝統を継ぐ者の態度ではない。

〝誠実さ〟については、「誤謬」「私などではとても出来ない」「反省」という冒頭の言葉からもうかがえるし、本書を読んでもらえば、その文体の端々から感じられるだろう。

さて、俳句入門者の当時の私に、この評論の中で感覚的に分からなかったことがある。それは以下の一文である。

「俳句に対して向こう見ずであった私は、『合掌部落』以後すっかり俳句が怖ろしくなってしまったのである。」

(「伝統の流れの端に立って」)

俳句が「怖ろし」いとはどういうことか。私にも俳句が「怖ろし」くなる日が、いつか来るのだろうか。

登四郎の場合で言えば、第一句集の『咀嚼音』で人間個のテーマを、第二句集の『合掌部落』で社会をテーマとして句集を世に出した。登四郎にとっての俳句の「怖ろし」さとは、社会性俳句の流行に乗ったようにして作った『合掌部落』に対しての「はたして本当の俳句をつくったのであろうか、という反省」だった。

これはきっと、内省気質の登四郎ゆえの「怖ろし」さなのだろう、と当時の私は思った。

この時私は、今考えれば、俳句の〝非当事者〟であった。

それから俳句を10年間続けてきて、俳句の怖ろしさ、その一端が、私にも少しだけだがわかる気がしている。

「伝統の流れの端に立つ」ことを深く内面化するからこそ、「怖ろし」いのだ。過去と未来の俳句や俳人たちに責任があるという意識。つまり本書は、読者が「伝統の流れの端に立つ」当事者意識があるか否かによって、読める内容が変わってくるのだ。

言うまでもないことだが「怖ろしさ」とは、一般的に好まれる感情ではない。人生においてなるべくならば怖ろしいことには出遭いたくない。私たちは生きていれば、不意に怖ろしいこと遭遇することがある。またその他に、何かを極めようと主体的に歩みを進めていくとき、その先に現れる怖ろしい深淵をみてしまうことがある。だがそれは「本当」を求めて何かを実践するときに必然的に出遭う「怖ろしさ」だとも考えられる。「怖ろしさ」を怖れてはいけない、と思う。

10年後に再読して、もう一つ違った観点から、本書について思うことがあった。

登四郎は「伝統の流れ」と言うが、そもそも、俳句を直線的で進歩主義的に流れる時間の産物と捉えてよいのだろうか。俳句を伝統という一本の帯のようにイメージし、一つの俳句史という物語を共有できれば、確かに理解しやすい。しかし、極小の詩型である俳句は、同一の俳句の本質が時代時代によって形を変えて現れる円環構造を成しているとの見方もできるのではないか。

これは登四郎の論を根本から覆すような話かもしれない。しかし、そのような根本的な問いは本書を読むことから生まれてきたものである。そして始めに戻るが、能村登四郎は一貫して俳句の〝当事者〟であった。

本書は私に、お前は〝当事者〟であるか、その問いを〝当事者〟として誠実に追究し俳人として生きていく覚悟はあるか、と、不断に問いかけてくる。